↓..ロゴクリックでトップページに飛びます..信用実績のアクセス337万件更新中

英国スタンレイ・ティムズ スタジオ用エンクロージャ 設計 Monitor Gold15 ロシア管KT-170 パワーアンプにて精密音調 Made in Japan ゴトウユニット後藤精弥アルニコⅤ5マグネットドライバー&ホーンと光悦DCサーボフォノEQアンプで精密調音する唯一の むさしのふぉん /第三代.継承・襲名{光悦}Musasinofon We also accept manufacturing orders for OEM (ODM) analog phono cartridges from overseas distributors. Orders from overseas are handled via specialized export trading companies.♕Our Koetsu is a third generation, high quality Japanese made work of art that has been newly designed for sound quality.........................🌈弊舎の光悦は、音質設計を一新した第三世代の高品質日本製芸術品です。先代・二代目の光悦のサウンドの結界(RED ZONE)を踏み超えました。Musasinofon/KOETUⅢ

.

|

MCカートリッジのレジェンド「光悦」™ の商標は、(希少で緻密な技を会得した)当舎主が三代目として法的に工業所有権を継承・襲名・出願済み。特許庁商願番号 2025☘🔷4🍑1🍓👻

KOETSU 光悦 区分: 9類(レコードプレーヤー用の針,レコード盤の凹凸をなぞって電気信号に変換する装置,レコードプレーヤー用カートリッジ,レコードプレーヤー並びにその部品の付属品,及びその他の電気通信機…

🌀🍃2トラック76cm/s🌀マルチトラックダウン🍃2トラック38cm/s10号(メディアスタジオ・モウリスタジオ)マザーテープが音調基準音源🌀🍃スタンレイ・ティムズ独自設計 モニタースピーカー(最新)ロシア管KT170🍂WE300B(push pull)パワーアンプ🌀EL-34(single)パワーアンプ🌀RCA 807(single)パワーアンプ🌀6L6(single)パワーアンプ🌀ゴトーユニットA級DCパワーアンプ

https://cinecolling.ocnk.net/news-detail/3093

♕弊舎の光悦は、音質設計を一新した第三世代の高品質日本製芸術品です。先代・二代目の光悦のサウンドの結界(RED ZONE)を踏み超えました。Musasinofon/KOETUⅢ むさしのふぉん/光悦三代目

https://cinecolling.ocnk.net/news#3101

・光悦三代目襲名 (商標権出願済み)

・光悦MCカートリッジ鑑定家

・先代「光悦」 菅野義信氏と同じ後藤精弥/ゴトウユニット(マルチホーンスピーカー)を所有

・先代「光悦」 菅野義信氏直伝の設計図を所有

・光悦 抹茶茶碗 所有

・無線技術士免許修得者

・アナログLPレコード再生用MCカートリッジ製作技能者

・光悦ステレオアンプ企画制作者

・光悦ブランド(アナログ関連)製品企画者

・録音技術は若林駿介氏に師事

https://www.bing.com/search?q=%E9%8C%B2%E9%9F%B3%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%81%AF%E8%8B%A5%E6%9E%97%E9%A7%BF%E4%BB%8B&gs_lcrp=EgRlZGdlKgYIABBFGDkyBggAEEUYOTIGCAEQRRg7qAIAsAIA&FORM=ANCMS9&PC=LCTS

・志野流(しのりゅう)香道探究者

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%99%E9%81%93

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%B1%B1%E6%96%87%E5%8C%96

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E5%B1%B1%E6%96%87%E5%8C%96

・GUERLAIN 銀座シックス・特別正会員

https://www.guerlain.com/jp/ja-jp/fragrance/exceptional-creations-2/

・川越市吹奏楽団(賛助)団員

https://www.kawagoeshisui.gr.jp/news.php指揮者:森裕貴氏

コンサートマスター:磯部周平(元NHK交響楽団首席クラリネット奏者)

賛助・アドヴァイザー:吉川武典(NHK交響楽団トロンボーン奏者)

暖かい響き:木の響きのコンサートホール

https://www.westa-kawagoe.jp/facility/hall.html

https://www.muse-tokorozawa.or.jp/facility/ark.php

🌀🎉舎主の名義にて、レコードプレヤー用カートリッジに関する特許庁出願(済)案件3つを所有しています。

🍂カートリッジ修理;MCカートリッジ製造に業務比率が大幅にシフトしました。光悦とSPUとEMTのみ(キャリブレーション/校正・調整)受け付けます。他のブランドは受付を終了しました。納期に余裕のない注文は請けられません。MCカートリッジ修理修復期間;現在 1ヶ月半 余 {繁忙の時期により変動します}(お支払いは修理完了時可)🍂https://cinecolling.ocnk.net/news-detail/3061

⋰⋰⋰⋰カートリッジ製作の肝であります finalAss'y は舎主自らが行っています。

0.1ミリstylusのAss'y 0.3ミリの宝石cantileverAss'yは、他の技術者⋰技能者では非常に困難なこと、真のハンドビルト⋰(手捻り)(機械製造によらない手工品)として実現しました。🍃(怒涛の演奏風圧感を再現する唯一の”DCサーボ”)武蔵野フォン⋰24K・純金線材ワイヤリング仕様MCカートリッジヘッドアンプ「藝術⋰Aurum」第三代.継承・襲名「光悦」™ 商標 DCサーボ方式フォノイコライザーアンプを最新の調音の基準にしています。https://cinecolling.ocnk.net/product/2868 https://cinecolling.ocnk.net/product/2794

https://cinecolling.ocnk.net/product/2859 https://cinecolling.ocnk.net/product/2879

🌀後藤精弥⋰ゴトウユニット・ホーン&高磁束密度アルニコⅤ/5 マグネットドライバーとゴトウユニットA級DCパワーアンプで精密調音

🍂英国マスタリングスタジオ用エンクロージャ スタンレイ・ティムズ設計 Monitor Gold15+(最新)ロシア管KT-170 にて精密調音

🍃調音の基準となるメインアンプは300Bプッシュプル、KT-170 6L6GCシングル EL34 シングル RCA807シングル ゴトウユニットA級DCパワーアンプ

スピーカーシステムは、、、

後藤精弥⋰ゴトウユニット・ホーン&高磁束密度アルニコⅤ/5 ドライバーと、英国マスタリングスタジオ用エンクロージャ スタンレイ・ティムズ設計 Monitor Gold15 の至極大型フロア型スタジオモニター/マスタリングラージスタジオスピーカー( 15インチ アルニコⅤ/5 マグネット) であります。

https://cinecolling.ocnk.net/news-detail/2913

そのリアルの極みをご堪能ください。

ゴトウユニット⋰エール音響⋰YL音響⋰TAD⋰木下モニター⋰レイオーデイオ⋰Sonus Faber(ソナスファベール) ⋰Vienna Acoustics(ウィーン・アコースティクス)⋰タンノイにマッチするMCカートリッジの製作できます。TANNOY⋰JBL⋰ALTEC⋰Electro-Voice⋰にマッチするMCカートリッジの製作できます。

⋰⋰近未来ハイレゾカッティンマシン最上級スタイラスチップ(針先)⋰宝石系カンチレバー⋰貴金属コイルで贅を尽くした、生々しいサウンドのMCスーパーカートリッジ。

ボディ(シリンダー)にも着目し、発電部(モーター)の低次高周波を内部に残さずに外部へ放出する独自構造。

多くの(アナログ)オーディオファンの長年に渡っての悩みであります「ウーファーの立ち上りの遅さ 立下りの遅さ」「量感は豊かだけれども瞬発力のパンチがない」←{それはスピーカー側の原因だけではありません}を劇的に改善することが出来ます。

https://cinecolling.ocnk.net/news#3071

貴兄が長年に渡って培われた音楽感性に沿うように音調したMCカートリッジも製作します。

サンプル品(出張可)試聴または当舎試聴室で商談可。

✨世界のスタジオモニターHigh Society Brandとコラボして国外向けモデルMC生産中★輸入フォノカートリッジ受入れ検査業務にて実績を積みました。取引先秘密厳守の為、マスコミ取材は一切お受けいたしません。

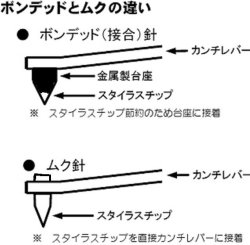

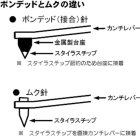

完成いたしました!スタイラスチップ/ダイアカンチレバー完全一体化方式スタイラスチップ/ダイアカンチレバー完全一体化を採用!)

♥針先はユーザー様のご希望で、丸針・だ円・ラインコンタクト・シバタ・マイクロリッジ・最高峰の芸術(SQ-8Dia)スタイラスチップ&Diamondカンチレバーでもお請けします。

舎主はYAMAHA世界音楽祭の音響プロデューサーをつとめた若林駿介師の門弟であり、正統的な音響録音技術を学んだ後、(草月会館/日仏会館/東京プリンスホテルにて研鑽を積み)絵の出るレコードVHDに関わり、アナログ音響製品の企画開発に携わり今に至る。

商品開発の礎(要)としてのスピーカーシステムは、ゴトウユニット4Wayマルチアンプそして(揺るぎの無い確りしたセンター定位/ファンタム定位に優れた)コンサート会場の暗騒音やパイプオルガン最低域の風圧を体感できる 英国 スタンレイ・ティムズ 設計 Monitor Gold15 にて精密音調 設計の至極大型フロア型英国スタジオモニター/マスタリングスタジオスピーカー( 15インチ アルニコⅤ/5 マグネット)を中心に10組所有。

世界のトップマスタリングスタジオ13選に選ばれたエクスチェンジマスタリングスタジオと同じスピーカーシステムを武蔵野ハイファイは製品開発の基準スピーカーとして採用しています。

アンプは18台以上完備、2A3,300Bの他に6L6,EL-34,6550,KT-88,KT-90,KT-120,KT-150や最新技術のハイレゾ広帯域・高音質ロシア管KT-170。ロシア軍規格6C33CB,3極管、ビーム管、送信管を含む真空管式と(日・欧米の)半導体式。オーディオの一宗一派を建立するとなれば、本尊としてのスピーカーが巷溢れる凡像・卑器では、制作側が幾ら饒舌に自らの優秀性を語ってもお笑い種(くさ)にしかなりませぬ。

ピアノ・チェンバロのClassic演奏実技と音楽理論を長きに渡り音楽家に就ぃて学び、クラシックの古典派・ロマン派・近頃はバッハ・ピアソラ・の演奏を趣味とし、音楽の基準原則を誤らない正しい音楽(音響)機器の企画開発&製作中。

その最新成果として{宝石調合接着剤}に依る(独創的な宝石針の組入れ技)アンチインパスト技法(ダ・ヴィンチ・スフマート技法)を発案し唯一人の〘 MCカートリッジ鑑定家・音調修復家 〙としての地位を確かなものとす。音楽性徹底追求{官能耽美派芸術主義}(自然派芸術主義)の二つの方向性を追求するKINARIカートリッジにも乞うご期待。

KOETSU 光悦 区分: 9類(レコードプレーヤー用の針,レコード盤の凹凸をなぞって電気信号に変換する装置,レコードプレーヤー用カートリッジ,レコードプレーヤー並びにその部品の付属品,及びその他の電気通信機…

🌀🍃2トラック76cm/s🌀マルチトラックダウン🍃2トラック38cm/s10号(メディアスタジオ・モウリスタジオ)マザーテープが音調基準音源🌀🍃スタンレイ・ティムズ独自設計 モニタースピーカー(最新)ロシア管KT170🍂WE300B(push pull)パワーアンプ🌀EL-34(single)パワーアンプ🌀RCA 807(single)パワーアンプ🌀6L6(single)パワーアンプ🌀ゴトーユニットA級DCパワーアンプ

https://cinecolling.ocnk.net/news-detail/3093

♕弊舎の光悦は、音質設計を一新した第三世代の高品質日本製芸術品です。先代・二代目の光悦のサウンドの結界(RED ZONE)を踏み超えました。Musasinofon/KOETUⅢ むさしのふぉん/光悦三代目

https://cinecolling.ocnk.net/news#3101

・光悦三代目襲名 (商標権出願済み)

・光悦MCカートリッジ鑑定家

・先代「光悦」 菅野義信氏と同じ後藤精弥/ゴトウユニット(マルチホーンスピーカー)を所有

・先代「光悦」 菅野義信氏直伝の設計図を所有

・光悦 抹茶茶碗 所有

・無線技術士免許修得者

・アナログLPレコード再生用MCカートリッジ製作技能者

・光悦ステレオアンプ企画制作者

・光悦ブランド(アナログ関連)製品企画者

・録音技術は若林駿介氏に師事

https://www.bing.com/search?q=%E9%8C%B2%E9%9F%B3%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%81%AF%E8%8B%A5%E6%9E%97%E9%A7%BF%E4%BB%8B&gs_lcrp=EgRlZGdlKgYIABBFGDkyBggAEEUYOTIGCAEQRRg7qAIAsAIA&FORM=ANCMS9&PC=LCTS

・志野流(しのりゅう)香道探究者

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%99%E9%81%93

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%B1%B1%E6%96%87%E5%8C%96

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E5%B1%B1%E6%96%87%E5%8C%96

・GUERLAIN 銀座シックス・特別正会員

https://www.guerlain.com/jp/ja-jp/fragrance/exceptional-creations-2/

・川越市吹奏楽団(賛助)団員

https://www.kawagoeshisui.gr.jp/news.php指揮者:森裕貴氏

コンサートマスター:磯部周平(元NHK交響楽団首席クラリネット奏者)

賛助・アドヴァイザー:吉川武典(NHK交響楽団トロンボーン奏者)

暖かい響き:木の響きのコンサートホール

https://www.westa-kawagoe.jp/facility/hall.html

https://www.muse-tokorozawa.or.jp/facility/ark.php

🌀🎉舎主の名義にて、レコードプレヤー用カートリッジに関する特許庁出願(済)案件3つを所有しています。

🍂カートリッジ修理;MCカートリッジ製造に業務比率が大幅にシフトしました。光悦とSPUとEMTのみ(キャリブレーション/校正・調整)受け付けます。他のブランドは受付を終了しました。納期に余裕のない注文は請けられません。MCカートリッジ修理修復期間;現在 1ヶ月半 余 {繁忙の時期により変動します}(お支払いは修理完了時可)🍂https://cinecolling.ocnk.net/news-detail/3061

⋰⋰⋰⋰カートリッジ製作の肝であります finalAss'y は舎主自らが行っています。

0.1ミリstylusのAss'y 0.3ミリの宝石cantileverAss'yは、他の技術者⋰技能者では非常に困難なこと、真のハンドビルト⋰(手捻り)(機械製造によらない手工品)として実現しました。🍃(怒涛の演奏風圧感を再現する唯一の”DCサーボ”)武蔵野フォン⋰24K・純金線材ワイヤリング仕様MCカートリッジヘッドアンプ「藝術⋰Aurum」第三代.継承・襲名「光悦」™ 商標 DCサーボ方式フォノイコライザーアンプを最新の調音の基準にしています。https://cinecolling.ocnk.net/product/2868 https://cinecolling.ocnk.net/product/2794

https://cinecolling.ocnk.net/product/2859 https://cinecolling.ocnk.net/product/2879

🌀後藤精弥⋰ゴトウユニット・ホーン&高磁束密度アルニコⅤ/5 マグネットドライバーとゴトウユニットA級DCパワーアンプで精密調音

🍂英国マスタリングスタジオ用エンクロージャ スタンレイ・ティムズ設計 Monitor Gold15+(最新)ロシア管KT-170 にて精密調音

🍃調音の基準となるメインアンプは300Bプッシュプル、KT-170 6L6GCシングル EL34 シングル RCA807シングル ゴトウユニットA級DCパワーアンプ

スピーカーシステムは、、、

後藤精弥⋰ゴトウユニット・ホーン&高磁束密度アルニコⅤ/5 ドライバーと、英国マスタリングスタジオ用エンクロージャ スタンレイ・ティムズ設計 Monitor Gold15 の至極大型フロア型スタジオモニター/マスタリングラージスタジオスピーカー( 15インチ アルニコⅤ/5 マグネット) であります。

https://cinecolling.ocnk.net/news-detail/2913

そのリアルの極みをご堪能ください。

ゴトウユニット⋰エール音響⋰YL音響⋰TAD⋰木下モニター⋰レイオーデイオ⋰Sonus Faber(ソナスファベール) ⋰Vienna Acoustics(ウィーン・アコースティクス)⋰タンノイにマッチするMCカートリッジの製作できます。TANNOY⋰JBL⋰ALTEC⋰Electro-Voice⋰にマッチするMCカートリッジの製作できます。

⋰⋰近未来ハイレゾカッティンマシン最上級スタイラスチップ(針先)⋰宝石系カンチレバー⋰貴金属コイルで贅を尽くした、生々しいサウンドのMCスーパーカートリッジ。

ボディ(シリンダー)にも着目し、発電部(モーター)の低次高周波を内部に残さずに外部へ放出する独自構造。

多くの(アナログ)オーディオファンの長年に渡っての悩みであります「ウーファーの立ち上りの遅さ 立下りの遅さ」「量感は豊かだけれども瞬発力のパンチがない」←{それはスピーカー側の原因だけではありません}を劇的に改善することが出来ます。

https://cinecolling.ocnk.net/news#3071

貴兄が長年に渡って培われた音楽感性に沿うように音調したMCカートリッジも製作します。

サンプル品(出張可)試聴または当舎試聴室で商談可。

✨世界のスタジオモニターHigh Society Brandとコラボして国外向けモデルMC生産中★輸入フォノカートリッジ受入れ検査業務にて実績を積みました。取引先秘密厳守の為、マスコミ取材は一切お受けいたしません。

完成いたしました!スタイラスチップ/ダイアカンチレバー完全一体化方式スタイラスチップ/ダイアカンチレバー完全一体化を採用!)

♥針先はユーザー様のご希望で、丸針・だ円・ラインコンタクト・シバタ・マイクロリッジ・最高峰の芸術(SQ-8Dia)スタイラスチップ&Diamondカンチレバーでもお請けします。

舎主はYAMAHA世界音楽祭の音響プロデューサーをつとめた若林駿介師の門弟であり、正統的な音響録音技術を学んだ後、(草月会館/日仏会館/東京プリンスホテルにて研鑽を積み)絵の出るレコードVHDに関わり、アナログ音響製品の企画開発に携わり今に至る。

商品開発の礎(要)としてのスピーカーシステムは、ゴトウユニット4Wayマルチアンプそして(揺るぎの無い確りしたセンター定位/ファンタム定位に優れた)コンサート会場の暗騒音やパイプオルガン最低域の風圧を体感できる 英国 スタンレイ・ティムズ 設計 Monitor Gold15 にて精密音調 設計の至極大型フロア型英国スタジオモニター/マスタリングスタジオスピーカー( 15インチ アルニコⅤ/5 マグネット)を中心に10組所有。

世界のトップマスタリングスタジオ13選に選ばれたエクスチェンジマスタリングスタジオと同じスピーカーシステムを武蔵野ハイファイは製品開発の基準スピーカーとして採用しています。

アンプは18台以上完備、2A3,300Bの他に6L6,EL-34,6550,KT-88,KT-90,KT-120,KT-150や最新技術のハイレゾ広帯域・高音質ロシア管KT-170。ロシア軍規格6C33CB,3極管、ビーム管、送信管を含む真空管式と(日・欧米の)半導体式。オーディオの一宗一派を建立するとなれば、本尊としてのスピーカーが巷溢れる凡像・卑器では、制作側が幾ら饒舌に自らの優秀性を語ってもお笑い種(くさ)にしかなりませぬ。

ピアノ・チェンバロのClassic演奏実技と音楽理論を長きに渡り音楽家に就ぃて学び、クラシックの古典派・ロマン派・近頃はバッハ・ピアソラ・の演奏を趣味とし、音楽の基準原則を誤らない正しい音楽(音響)機器の企画開発&製作中。

その最新成果として{宝石調合接着剤}に依る(独創的な宝石針の組入れ技)アンチインパスト技法(ダ・ヴィンチ・スフマート技法)を発案し唯一人の〘 MCカートリッジ鑑定家・音調修復家 〙としての地位を確かなものとす。音楽性徹底追求{官能耽美派芸術主義}(自然派芸術主義)の二つの方向性を追求するKINARIカートリッジにも乞うご期待。

商品カテゴリ一覧

- 高音楽性追求アンプ

- アザース

- MCカートリッジ磁力増強

- アナログプレーヤー

- IKEDA Sound Labs

- レコードアクセサリー

- PhaseTech フェーズテック

- My Sonic マイソニックラボ

- ラインケーブル

- アナログアクセサリー

- オルトフォン ortofon

- フェーズテック PhaseTech

- スピーカー

- フォノアーム

- Stein Music Ltd.

- EMT

- MC昇圧トランス

- TANNOY/タンノイ

- FIDELIX フィデリックス

- AMATERASU アマテラス

- 武蔵野譜音

- MCカートリッジ針交換

- PHASEMATION|フェーズメーション

- 麗香堂商店

- 音楽藝術MCカートリッジ

- 光悦三代目

ショッピングカート

カートの中身

カートは空です。

|

商品詳細

|

ホームページ作成とショッピングカート付きネットショップ開業サービス